Der bundesweite Warntag ist inzwischen eine feste Größe im deutschen Kalender. Am zweiten Donnerstag im September, zur gleichen Uhrzeit, ertönt ein vielstimmiges Warnkonzert aus Sirenen, Handys, Radios und digitalen Anzeigen. Mit dem bevorstehenden Warntag 2025 wird erneut die Frage aufgeworfen, wie gut Deutschland auf Katastrophen und Krisen vorbereitet ist. Mit dem bundesweiten Probealarm werden nicht nur laute Töne erzeugt, sondern auch wichtige Fragen aufgeworfen: Kann man sich auf die technischen Systeme verlassen? Erreichen die Warnungen wirklich alle Personen? Und wie reagieren die Bürgerinnen und Bürger auf die Alarmierung?

Der Warntag ist nicht nur ein technischer Stresstest für die Warnsysteme; er dient auch als gesellschaftliche Bewusstseinsübung. Wenn Extremwetterereignisse, Stromausfälle oder andere Krisensituationen keine abstrakten Bedrohungen mehr sind, sondern tatsächlich Herausforderungen, wird die Bevölkerungswarnung umso wichtiger. In den letzten Jahren wurde deutlich, dass Unwetter, Überschwemmungen oder großflächige Stromausfälle schnell zu Ausnahmesituationen führen können, in denen jede Sekunde zählt. Der Warntag 2025 hat das Ziel, dass im Notfall alle Kanäle einwandfrei funktionieren und die Bürger wissen, wie sie sich verhalten sollen.

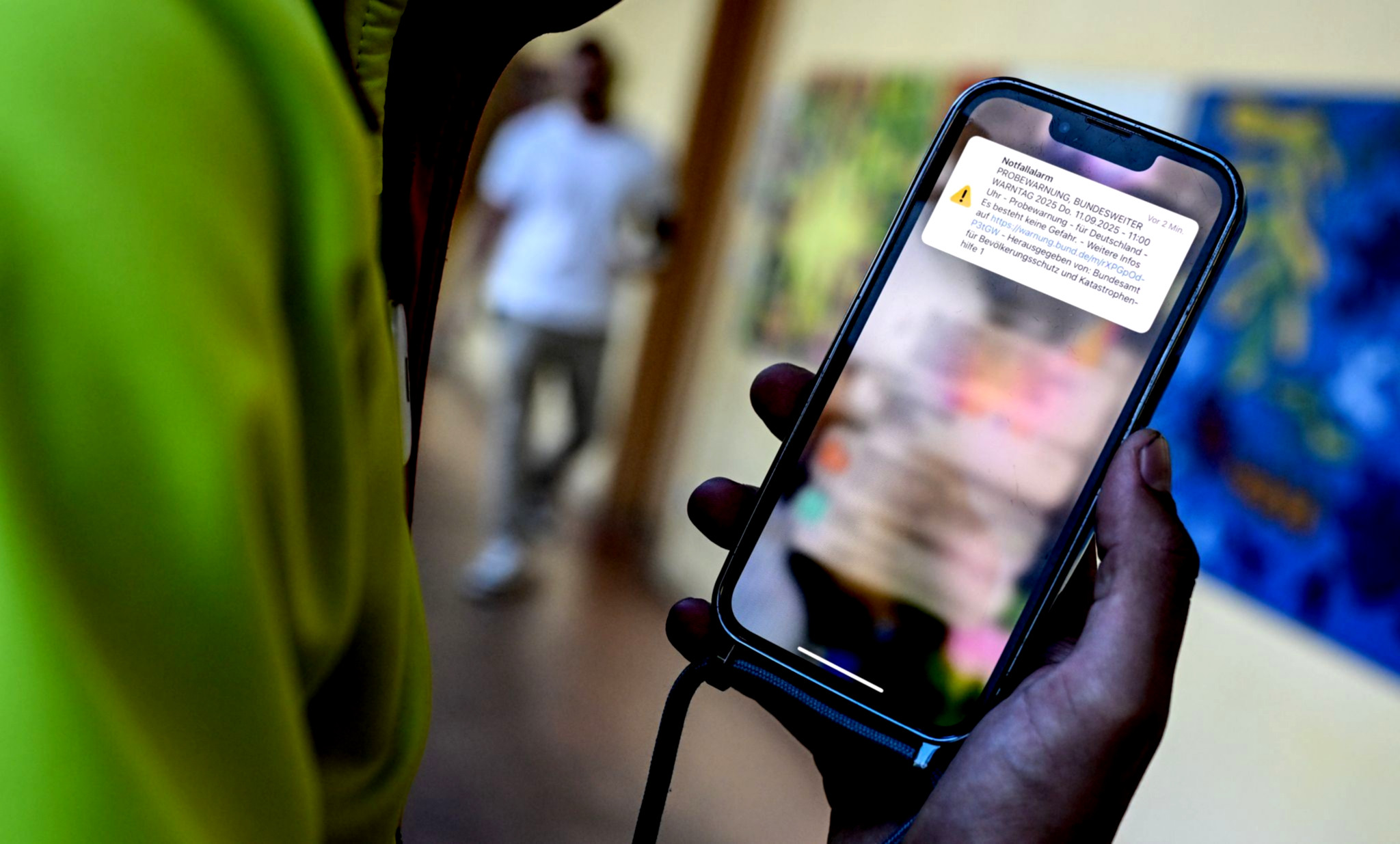

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) koordiniert zentral den Warntag. Am 11. September 2025 um genau 11.00 Uhr startet dieses den bundesweiten Probealarm. Gleichzeitig werden über unterschiedliche Systeme und Plattformen Warnmeldungen ausgegeben: In vielen Städten heulen klassische Sirenen, während die Cell Broadcast-Technologie auf Smartphones für Aufmerksamkeit sorgt. Warnungen werden zudem über Radio, Fernsehen, digitale Werbetafeln und Warn-Apps wie NINA, KATWARN oder BIWAPP verbreitet. Es ist keine Zufälligkeit, dass die Warnkanäle so vielfältig sind; vielmehr ist dies eine bewusste Strategie, um möglichst viele Menschen zu erreichen – unabhängig von ihrem Alter, den technischen Voraussetzungen oder ihrem Aufenthaltsort.

Allerdings sind nicht alle Kommunen gleich gut vorbereitet. In manchen Städten sorgt ein dichtes Sirenennetz für eine schrille Akustik, während andernorts nach jahrzehntelangem Rückbau die nötigen Anlagen fehlen. Die Digitalisierung schafft neue Chancen – wie zum Beispiel mit dem Cell Broadcast, der seit 2023 bundesweit genutzt wird. Es gibt jedoch noch Herausforderungen: Nicht jedes Handy empfängt den Alarm, und auch bei älteren Geräten kann es Schwierigkeiten geben. Der Warntag 2025 dient nicht nur dazu, die Systeme zu testen; er reflektiert auch die gesellschaftliche und technische Realität und lädt die Bürgerinnen und Bürger ein, ihre Erfahrungen, Beobachtungen und Verbesserungsvorschläge zu teilen.

Die Geschichte des Warntags in Deutschland

Die bundesweite Warntag-Geschichte ist eng verknüpft mit der Entwicklung des Bevölkerungsschutzes in Deutschland. Die Anfänge reichen zurück in die Zeit des Kalten Krieges, als die Bedrohung durch einen militärischen Angriff oder einen atomaren Zwischenfall ständig präsent war. Um die Bevölkerung im Ernstfall schnell zu warnen, wurden in den 1950er- und 1960er-Jahren in Westdeutschland umfangreiche Sirenennetze eingerichtet. Selbst in der DDR gab es flächendeckende Warnsysteme, die im Falle eines Luftangriffs oder anderer Katastrophen Alarm schlagen sollten.

Nach dem Ende des Kalten Krieges und der deutschen Wiedervereinigung erlebte das Bedrohungsbild einen grundlegenden Wandel. Die Gefahr eines militärischen Angriffes schien nicht mehr präsent zu sein, weshalb viele Warnsysteme abgebaut oder vernachlässigt wurden. In vielen Gebieten sind die Sirenen, welche über Jahrzehnte das Rückgrat der Bevölkerungswarnung waren, nicht mehr zu sehen. Zur selben Zeit wurden neue Gefahren wie Naturkatastrophen, Großbrände oder Chemieunfälle von den Katastrophenschützern stärker in den Blick genommen.

Es war erst in den 2010er-Jahren, dass man die Wichtigkeit von flächendeckenden Warnsystemen wieder entdeckte. Schwere Unwetter, Hochwasserereignisse und die wachsende Bedrohung durch Terroranschläge waren unter anderem die Auslöser. Die Bundesregierung und die Länder haben damit begonnen, die Warninfrastruktur zu modernisieren und wiederherzustellen. Das beinhaltete auch, neue Warnkanäle wie Warn-Apps und später Cell Broadcast einzuführen.

2020 fand der erste bundesweite Warntag statt. Von Anfang an war es geplant, die unterschiedlichen Warnsysteme in einem Praxistest zu prüfen und die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren. Die Premiere war allerdings nicht ohne Schwierigkeiten: Wegen technischer Probleme erhielten viele den Alarm auf ihren Handys gar nicht. In den Jahren danach wurden die Systeme optimiert und der Warntag wurde zur jährlichen Routine. Der Warntag hat sich inzwischen als feste Größe etabliert und ist schon im Bewusstsein der Bevölkerung verankert.

Der Warntag 2025 verfolgt diese Tradition und setzt neue Standards für die Bevölkerungswarnung. Er spiegelt nicht nur die Geschichte wider, sondern auch die gegenwärtigen Herausforderungen und die fortschreitende Digitalisierung des Bevölkerungsschutzes. Die Warnsysteme werden stetig verbessert, indem die Lehren aus den vergangenen Jahren berücksichtigt werden. Deshalb ist der Warntag heute weit mehr als nur eine technische Übung; er ist ein wichtiger gesellschaftlicher Bestandteil der nationalen Sicherheitsvorsorge.

Warnsysteme im Wandel – Von Sirenen zu Cell Broadcast

In den letzten Jahrzehnten haben sich die Warnsysteme in Deutschland grundlegend verändert. In den Nachkriegsjahren und während des Kalten Krieges war die Sirene das wichtigste Mittel, um die Bevölkerung zu alarmieren; die Digitalisierung hat jedoch neue Optionen geschaffen. Unabhängig vom Stromnetz arbeiten die traditionellen Sirenen, die mit ihrem charakteristischen Heulton vielen Menschen bekannt sind, und sie sind besonders in ländlichen Gebieten noch häufig anzutreffen. Sie haben in den letzten Jahren wieder an Bedeutung gewonnen, weil sie im Ernstfall auch Personen ohne moderne Technik erreichen können.

Die Digitalisierung schreitet voran, und damit wurden auch neue Warnkanäle geschaffen. Seit einigen Jahren informieren Warn-Apps wie NINA, KATWARN oder BIWAPP die Nutzerinnen und Nutzer direkt auf ihrem Smartphone über aktuelle Gefahrenlagen. Neben Warnmeldungen beinhalten diese Apps auch Verhaltenstipps und weiterführende Informationen. Allerdings müssen sie installiert und aktiv genutzt werden, was nicht für alle Bevölkerungsgruppen zutrifft. Auf diesem Weg erreichen wir besonders ältere Menschen oder solche mit geringen technischen Kenntnissen nicht immer zuverlässig.

Die Einführung des Cell Broadcast stellt einen weiteren Fortschritt in der Entwicklung der Warnsysteme dar. Dieses System hat die Fähigkeit, Warnmeldungen direkt an alle Mobiltelefone in einem bestimmten Gebiet zu senden – unabhängig davon, ob eine spezielle App vorhanden ist oder nicht. Selbst wenn das Smartphone auf "lautlos" ist, funktioniert der Cell Broadcast, weil der Warnhinweis mit einem auffälligen Signalton und einer Textnachricht auf dem Display erscheint. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 wurde diese Technologie in Deutschland eingeführt und ist seit 2023 umfassend im Einsatz. Sie ist eine Ergänzung zu den bestehenden Systemen und verbessert erheblich die Reichweite der Warnungen.

Neben den digitalen Medien haben auch die klassischen Kanäle nach wie vor eine große Bedeutung. Warnmeldungen werden von Radio und Fernsehen in Echtzeit verbreitet, was sie besonders für diejenigen erreichbar macht, die gerade kein Smartphone zur Hand haben. Im Rahmen des Warntags kommen auch digitale Werbetafeln, Durchsagen in öffentlichen Verkehrsmitteln und Lautsprecherwagen zum Einsatz. Ein Mix aus analogen und digitalen Warnsystemen ist der Schlüssel, um möglichst viele Menschen zu erreichen – ganz gleich, wie alt sie sind, wo sie sich befinden oder wie gut sie mit Technik umgehen können.

Es gibt nach wie vor Schwierigkeiten, die Bevölkerung zu warnen. Technische Schwierigkeiten, unzureichende Netzabdeckung, veraltete Geräte oder das Fehlen einer Sireneninfrastruktur können bewirken, dass Einzelne oder ganze Gebiete nicht oder nur mit Verzögerung informiert werden. Aus diesem Grund wird der Warntag 2025 auch genutzt, um diese Schwachstellen zu finden und gezielt zu beheben. Die kontinuierliche Aktualisierung der Warnsysteme ist eine wichtige Aufgabe für die Politik und die Behörden.

Ablauf und Organisation des Warntags 2025

Der Warntag 2025 ist ein bundesweit organisiertes Event, an dem viele Akteure und technische Systeme beteiligt sind. Die zentrale Koordination erfolgt durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn. Um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen, arbeitet das BBK eng mit den Innenministerien der Länder, den kommunalen Behörden, den Netzbetreibern und den Medien zusammen.

Am 11. September 2025 um genau 11.00 Uhr ist der bundesweite Probealarm. Die Auslösung erfolgt über die sogenannten Modularen Warnsysteme (MoWaS), welche es ermöglichen, Warnmeldungen in Echtzeit an verschiedene Kanäle zu verteilen. Warnungen werden über MoWaS an Sirenensteuerzentralen, die Cell Broadcast-Server, die Betreiber der Warn-Apps, die Rundfunkanstalten und weitere Informationskanäle übermittelt. In wenigen Sekunden sollen die Warnsignale Millionen von Menschen erreichen.

In den Kommunen, die daran teilnehmen, heulen die Sirenen für etwa eine Minute mit dem bekannten auf- und abschwellenden Warnton. Alle mobil empfangbaren Telefone in Deutschland erhalten gleichzeitig eine Cell Broadcast-Nachricht, die mit einem lauten Signalton und einer kurzen Textbotschaft auf die Probealarmierung aufmerksam macht. Der Warntag wird auch im Radio und Fernsehen behandelt: Viele Sender unterbrechen ihr Programm für eine kurze Durchsage oder einen Lauftext. Die Warnmeldung erscheint auch auf digitalen Werbetafeln in Innenstädten und an Bahnhöfen.

Um 11:45 Uhr gibt es dann die Entwarnung. Sie wird über die gleichen Kanäle verbreitet und zeigt das Ende der Übung an. Am Warntag überwachen die Fachleute des BBK und der Länder die Systeme genau, um ihre Funktionsweise zu beobachten. Sie prüfen, ob die Warnungen überall rechtzeitig und korrekt angekommen sind und ob es technische Störungen gab.

Es ist eine logistische Herausforderung, den Warntag zu organisieren, weil viele Systeme zur gleichen Zeit angesteuert werden müssen. Es ist unerlässlich, dass Bund, Länder, Kommunen und private Unternehmen zusammenarbeiten. In Millionenstädten oder Gebieten mit unzureichender Netzabdeckung sind besondere Maßnahmen erforderlich, um eine flächendeckende Warnung zu gewährleisten. Deshalb dient der Warntag nicht nur dazu, die Technik zu prüfen, sondern auch als Probelauf für die Zusammenarbeit aller, die daran beteiligt sind.

Nach dem Warntag erfolgt eine systematische Auswertung der Ergebnisse. Bürgerinnen und Bürger können ihre Erfahrungen über Online-Formulare oder spezielle Hotlines einreichen. Auf diese Weise lassen sich Fehlerquellen erkennen und Verbesserungsmaßnahmen starten. Der Warntag 2025 spielt eine entscheidende Rolle in der fortlaufenden Verbesserung des Bevölkerungsschutzes in Deutschland.

Sirenenlandschaft in Deutschland – Rückbau, Neubau und Modernisierung

In Deutschland spiegelt die Sirenenlandschaft die sicherheitspolitischen Veränderungen der letzten Jahrzehnte wider. In der Zeit nach dem Kalten Krieg wurden viele Sirenen abgebaut, weil man die Gefahr eines militärischen Angriffs als gering einschätzte und die Wartungskosten als zu hoch galten. Stattdessen setzten viele Städte und Gemeinden auf andere Formen der Gefahrenkommunikation. In den letzten Jahren hat man die Bedeutung der Sirenen für die Bevölkerungswarnung wieder erkannt.

Bis zum Jahr 2025 haben nicht alle Kommunen mehr ein flächendeckendes Sirenennetz. In Großstädten wie Stuttgart oder Berlin sind Sirenen oft gar nicht oder nur punktuell installiert. Im Gegensatz dazu haben viele ländliche Gebiete ihre alten Anlagen beibehalten oder sogar modernisiert. Die Flutkatastrophe 2021 und die zunehmenden Gefahren durch Extremwetter, Terrorismus sowie technische Störungen haben dazu geführt, dass der Bund umfangreiche Förderprogramme initiiert hat, um den Wiederaufbau und die Modernisierung der Sirenennetze zu unterstützen.

Die neuen Sirenen sind ganz anders als die alten. Die elektronische Sirenen der heutigen Zeit sind nicht nur leistungsfähiger, sondern können auch unterschiedliche Signale abspielen und werden zentral gesteuert. Oftmals sind sie mit Notstromaggregaten ausgerüstet, was ihnen ermöglicht, auch bei Stromausfall zu funktionieren. Es gibt Modelle, die Sprachdurchsagen übertragen können, um der Bevölkerung gezielte Informationen zu geben.

Es ist jedoch eine komplizierte Aufgabe, die Sirenennetze wieder aufzubauen. Es braucht eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen sowie eine sorgfältige Planung. Es gibt nicht überall geeignete Standorte, und in dicht besiedelten Gebieten können Lärmschutzauflagen den Betrieb erschweren. Es ist notwendig, dass die Sirenen gleichzeitig mit den digitalen Warnsystemen vernetzt werden, damit sie im Ernstfall synchron ausgelöst werden können.

Ungeachtet aller Fortschritte in der Digitalisierung sind die Sirenen nach wie vor von großer Bedeutung. Sie sind unabhängig von Mobilfunk- oder Stromnetzen und können sogar Personen ohne moderne Technik erreichen – wie ältere Menschen, Kinder oder Touristen, die keine Warn-Apps nutzen. In Krisenzeiten, wenn andere Systeme versagen, sind sie ein unerlässliches Mittel zur Massenalarmierung.

Im Jahr 2025 wird der Warntag ein bedeutendes Ereignis sein, um den Zustand der Sireneninfrastruktur in Deutschland zu beurteilen. Er macht deutlich, wo noch Lücken bestehen, wo Nachrüstungen erforderlich sind und wie gut die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ebenen funktioniert. Die Sirenennetze wieder aufzubauen und zu modernisieren, ist eine langfristige Aufgabe, die auch in den kommenden Jahren im Blickfeld bleibt.

Cell Broadcast – Neue Technologie für die Massenwarnung

In den letzten Jahren ist Cell Broadcast zu einer der bedeutendsten Neuerungen im Bevölkerungsschutz geworden. Dank dieser Technologie können Warnmeldungen direkt an alle Mobiltelefone in einem bestimmten Sendegebiet gesendet werden – und das, ohne dass die Geräte mit dem Internet verbunden sind oder spezielle Apps installiert sind. In Deutschland wurde Cell Broadcast nach der schweren Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 eingeführt, um die Warnung der Bevölkerung effektiver und umfassender zu gestalten.

Im Jahr 2025 ist Cell Broadcast ein etablierter Bestandteil des Warnsystems. Die Funktionsweise der Technologie beruht darauf, dass Mobilfunkmasten eine Warnnachricht an alle Geräte in ihrem Empfangsbereich schicken. Ein markanter Signalton, der selbst bei stummgeschalteten Geräten ertönt, begleitet die Nachricht, die als Text auf dem Telefon-Display erscheint. Dank dieser Merkmale ist Cell Broadcast besonders wirksam; es erreicht sogar diejenigen, die ihr Handy nicht aktiv nutzen oder es auf lautlos haben.

Ein großer Pluspunkt des Systems ist die rasante Übermittlung der Warnmeldungen. In nur wenigen Sekunden können Millionen von Menschen gleichzeitig informiert werden. Ein weiterer Vorteil von Cell Broadcast ist seine hohe Ausfallsicherheit; es funktioniert unabhängig von Internetverbindungen und arbeitet selbst bei überlasteten Netzen zuverlässig. Um auch Menschen, die kein Deutsch sprechen, zu erreichen, werden die Warnmeldungen in mehreren Sprachen ausgespielt – das ist ein wichtiger Schritt in einer immer vielfältigeren Gesellschaft.

Nichtsdestotrotz existieren auch Schwierigkeiten. Nicht jedes Mobiltelefon kann Cell Broadcast-Nachrichten empfangen. Geräte, die älter sind oder als Importmodelle ohne entsprechende Softwareunterstützung, bleiben besonders außen vor. In den letzten Jahren haben die Netzbetreiber intensiv daran gearbeitet, die Kompatibilität zu verbessern und die Bevölkerung darüber zu informieren, welche Geräte unterstützt werden. Trotzdem bleibt eine gewisse Lücke, die durch andere Warnsysteme gefüllt werden muss.

Im Jahr 2025 wird der Warntag die Chance bieten, die Leistungsfähigkeit von Cell Broadcast unter Realbedingungen erneut zu prüfen. Die Erlebnisse der Bürgerinnen und Bürger sind hierbei entscheidend: Wer keinen Alarm erhalten hat, kann dies über spezielle Rückmeldeportale mitteilen, sodass Ursachen untersucht und behoben werden können. Eine wichtige Aufgabe bleibt es, das System kontinuierlich weiterzuentwickeln, um die Massenwarnung auch in Zukunft zuverlässig zu sichern.

Cell Broadcast ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Warnmixes geworden. Es ist ein zusätzliches Element zu Sirenen, Warn-Apps und klassischen Medien und hilft dabei, die Bevölkerung im Ernstfall schnell und umfassend zu informieren. Die Technologie ist ein Paradebeispiel für den Wandel im Bevölkerungsschutz und veranschaulicht, wie die Digitalisierung die Sicherheit der Gesellschaft verbessern kann.

Warn-Apps und digitale Informationskanäle

Die Bedeutung von Warn-Apps in der Bevölkerungswarnung wächst; sie ergänzen die traditionellen Sirenen und moderne Systeme wie Cell Broadcast. In Deutschland sind die bekanntesten Anwendungen NINA (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des BBK), KATWARN und BIWAPP. In Echtzeit informieren diese Apps Nutzerinnen und Nutzer über Gefahrenlagen, Wetterwarnungen, Umweltkatastrophen, Großbrände und andere kritische Ereignisse.

NINA, die offizielle Warn-App des Bundes, hat einen umfassenden Service: Sie sendet Push-Benachrichtigungen für definierte Standorte oder den aktuellen Aufenthaltsort und bietet Verhaltenstipps, Evakuierungsanweisungen und Informationen über Notunterkünfte. Die App ist gratis und lässt sich auf fast allen gängigen Smartphones installieren. Obwohl KATWARN und BIWAPP ähnliche Ziele verfolgen, unterscheiden sie sich in ihrer Trägerschaft und ihrem regionalen Fokus. KATWARN wird von Versicherungen und Behörden gemeinsam betrieben, während BIWAPP eine kommunale Initiative ist, die hauptsächlich in kleineren Städten und Landkreisen eingesetzt wird.

Der Vorteil von Warn-Apps liegt darin, dass sie persönliche Einstellungen erlauben und Informationen genau auf bestimmte Regionen oder Gefahrenarten zugeschnitten sind. Sie erlauben es den Behörden, über die einfache Alarmierung hinaus detaillierte Hinweise zu geben – wie Empfehlungen für das richtige Verhalten bei Unwettern, Informationen über Straßensperrungen oder Kontaktinformationen für Hilfsdienste. Durch die Einbindung von Karten, Wetterinformationen und Push-Nachrichten werden die Apps zu einem umfassenden Werkzeug im Bevölkerungsschutz.

Jedoch existieren auch Einschränkungen. Warn-Apps erfordern ein Smartphone und einen Internetzugang. Darüber hinaus ist es notwendig, die Anwendungen aktiv zu installieren und einzurichten. Forschungsergebnisse belegen, dass vor allem ältere Menschen oder solche mit geringen Digitalkompetenzen die Apps weniger häufig nutzen. Selbst Sprachbarrieren können die Reichweite einschränken, obwohl viele Apps mittlerweile in mehreren Sprachen angeboten werden.

Im Jahr 2025 wird der Warntag erneut genutzt, um die Reichweite und Funktionalität der Warn-Apps zu prüfen. Die Betreiber bekommen wichtige Rückmeldungen dazu, wie das System funktioniert und wie leicht es zu bedienen ist. Die Apps haben in den letzten Jahren kontinuierliche Verbesserungen erfahren: Es wurden neue Funktionen implementiert, darunter die Integration von Cell Broadcast, die Möglichkeit für Nutzer:innen, Feedback zu geben, und eine verbesserte Barrierefreiheit. Heutzutage sind die Apps ein essenzieller Teil des Warnsystems; sie werden auch von Schulen, Firmen und öffentlichen Institutionen eingesetzt, um im Ernstfall schnell reagieren zu können.

Neben den Apps erlangen auch andere digitale Informationswege immer mehr Bedeutung. Viele Kommunen verbreiten Warnungen über ihre Websites, Social-Media-Kanäle oder digitale Anzeigetafeln im öffentlichen Raum. Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram werden immer häufiger eingesetzt, um Warnmeldungen innerhalb von Familien, Nachbarschaften oder Betrieben auszutauschen. Die digitale Vielfalt der Kanäle erhöht die Chancen, dass Warnungen viele Menschen erreichen – aber nur, wenn die Informationen aktuell, zuverlässig und verständlich aufbereitet sind.

Die Rolle der Medien und der öffentlichen Kommunikation

In Deutschland sind die klassischen und digitalen Medien ein wesentlicher Bestandteil der Bevölkerungswarnung. Am Warntag 2025 sind sie entscheidend dafür, dass die Warnmeldungen verbreitet und das Ereignis erklärt wird. Offizielle Warnhinweise, Lauftexte oder Interviews mit Fachleuten des Bevölkerungsschutzes sind der Grund, warum Radio- und Fernsehsender ihr Programm dafür unterbrechen. Regional- und Lokalzeitungen berichten ausführlich über Ablauf, Hintergrund und Ergebnisse des Probealarms, sowohl vor als auch nach dem Warntag.

Die Medien spielen eine entscheidende Rolle dabei, das Bewusstsein für die Wichtigkeit der Bevölkerungswarnung zu fördern. Sie erläutern die Funktionsweise der unterschiedlichen Warnsysteme, was die Bevölkerung im Ernstfall unternehmen sollte und welche Fortschritte in den letzten Jahren umgesetzt wurden. Besonders bei komplizierten technischen Themen wie Cell Broadcast oder der Verbindung von Sirenen mit digitalen Systemen ist die Aufklärungsarbeit von Journalisten von großer Bedeutung. Praktische Ratschläge kommen von ihnen, wie man sein Handy für die Warn-Apps einrichtet, welche Geräte Cell Broadcast empfangen können oder wie man sich im Alarmfall verhalten sollte.

Medien sind ebenfalls im digitalen Raum aktiv. Nachrichtenseiten, Online-Portale und soziale Netzwerke verbreiten die Warnmeldungen sofort in Echtzeit. Viele Medienhäuser haben eigene Push-Benachrichtigungen oder integrieren Warnhinweise in ihre mobilen Apps. Um im Ernstfall eine schnelle und koordinierte Informationsvermittlung zu gewährleisten, haben Behörden und Medien in den letzten Jahren ihre Zusammenarbeit intensiviert.

Die Kommunikation am Warntag umfasst jedoch mehr als nur die Verbreitung der Warnmeldung. Ebenso wichtig ist es, den Anlass zu erklären: Die Bürgerinnen und Bürger müssen verstehen, dass es sich um einen Probealarm handelt und dass keine unmittelbare Gefahr besteht. Die Medien sind entscheidend, um Panik zu vermeiden und die Bevölkerung dazu zu bewegen, Warnungen richtig zu nutzen.

Medienberichte nach dem Warntag behandeln ebenfalls die Analyse der Ergebnisse, technische Pannen, Verbesserungen und die Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger. Sie helfen dabei, das Vertrauen in die Warnsysteme zu stärken und die Akzeptanz für notwendige Investitionen in den Bevölkerungsschutz zu verbessern. Öffentliche Kommunikation ist ein unerlässlicher Teil des Warntags und des gesamten Warnsystems.

Bürgerbeteiligung, Rückmeldungen und gesellschaftliche Bedeutung

Die Bevölkerung aktiv einzubeziehen, ist ein zentrales Element des Warntags 2025. Ein Probealarm ist mehr als nur ein technischer Test; er fungiert auch als gesellschaftliches Experiment, bei dem die Erfahrungen und Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger eine wichtige Rolle spielen. Nach dem Alarm ist der Aufruf an die Menschen, ihre Beobachtungen zu teilen: Hat das Handy den Alarm aktiviert? Konntest du die Sirene hören? Hattet ihr Schwierigkeiten, euch zu verstehen? Rückmeldungen können einfach und anonym über spezielle Online-Portale, Hotlines oder Fragebögen übermittelt werden.

Durch die Analyse dieser Rückmeldungen erhalten die Behörden wertvolle Hinweise auf Schwachstellen und Verbesserungspotenziale. Es ist möglich, Lücken in der Sirenenabdeckung, technische Schwierigkeiten bei bestimmten Handy-Modellen oder Verständnisschwierigkeiten bei älteren Menschen zu erkennen. Die Ergebnisse werden genutzt, um die Warnsysteme weiterzuentwickeln und sie so noch zuverlässiger und barrierefreier zu gestalten.

Eine wichtige gesellschaftliche Funktion erfüllt der Warntag ebenfalls. Er sensibilisiert die Bevölkerung für den Katastrophenschutz und fördert das Bewusstsein für die eigene Verantwortung im Ernstfall. Der Probealarm motiviert viele dazu, sich über Notfallpläne, Vorräte oder Verhaltensregeln zu informieren. Am Tag der Katastrophenvorsorge führen Schulen, Unternehmen und Vereine Notfallübungen durch und verbreiten Informationen.

Die Effektivität von Warnsystemen hängt maßgeblich davon ab, wie sehr die Gesellschaft sie akzeptiert. Die Minimierung der Katastrophenfolgen ist nur möglich, wenn die Bevölkerung den Warnungen vertraut und weiß, wie sie im Ernstfall reagieren soll. Der Warntag 2025 ist eine Maßnahme, um dieses Vertrauen zu verbessern und die Eigenvorsorge der Menschen zu unterstützen.

Die Bürgerinnen und Bürger aktiv einzubeziehen, ist ebenfalls ein Zeichen für demokratische Mitgestaltung. Sie macht deutlich, dass der Bevölkerungsschutz nicht nur die Aufgabe der Behörden ist, sondern eine gemeinsame Herausforderung für alle in der Gesellschaft. Erfahrungen und Vorschläge der Bevölkerung werden ernsthaft berücksichtigt und beeinflussen politische Entscheidungen. Der Warntag ist also weit mehr als nur eine technische Übung – er zeigt, wie wichtig gesellschaftlicher Zusammenhalt und die gemeinsame Verantwortung für Sicherheit und Schutz sind.