In Rheinau, gelegen im baden-württembergischen Ortenaukreis, wurde die Idylle eines ruhigen Wohnviertels durch einen Vorfall gestört, der bundesweit nicht nur Tierliebhaber erschüttert. Die Hauskatze Maja, über die Jahre eine vertraute Streunerin der Nachbarschaft und Angelina Kiesners treue Begleiterin, wurde mutmaßlich mit einem Luftgewehr angeschossen. Die Auswirkungen auf das Tier sind erheblich: Sie verlor ein Auge, hat eine Kopf- sowie diverse andere Verletzungen erlitten und kann ihr Zuhause nicht mehr ungehindert erkunden. Die junge Besitzerin hat seitdem über 5.800 Euro Behandlungskosten und eine tiefe emotionale Belastung zu tragen. Ein Vorfall Anfang 2025 beleuchtet eine besorgniserregende Entwicklung: Die steigende Gewalt gegen Haustiere, die Angst vieler Tierhalter und die gesellschaftlichen Probleme, die sich aus solchen Straftaten ergeben.

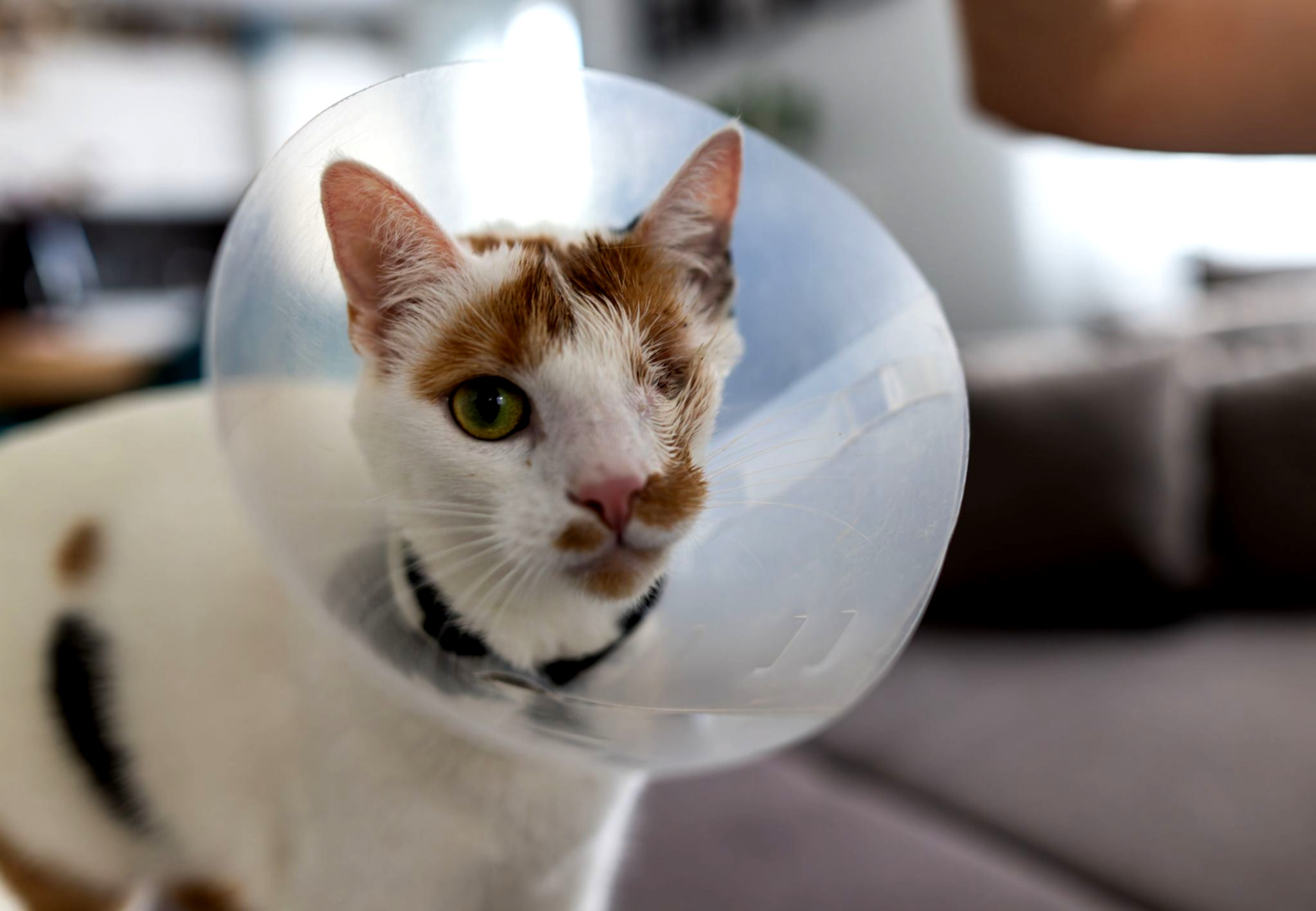

Während Maja auf ihrem Kratzbaum sitzt und das verbliebene Auge aufmerksam die Umgebung beobachtet, müssen Kiesner und ihr Lebensgefährte Jens Böttcher mit den Konsequenzen ihrer Tat leben. Die einst lebhafte Freigängerin läuft heute mit einem trichterförmigen Schutz um den Kopf gegen Möbel, scheint orientierungslos und ist leicht zu erschrecken. Die Unruhe der Besitzerin ist verständlich: Sie sorgt sich um das Tier und hat keine Ahnung, wer der Täter ist und was ihn bewegt hat. "Ein mulmiges Gefühl hat man immer", erklärt Kiesner und schildert so die Nervosität, die nach dem Angriff ihren Alltag prägt.

Die Familie ist nicht die Einzige, die fassungslos über den Vorfall ist. Auch in der Kleintierklinik Ettlingen waren die Tierärztinnen entsetzt, als sie die zwei Geschosse entdeckten – eines im Kopf, eines im Schulterbereich. Es bleibt unklar, wie man auf die Idee kommt, aus Spaß oder aus Gemeinheit auf ein Tier zu schießen. Obwohl die Polizei ermittelt, ist die Chance auf Aufklärung gering. In der Zwischenzeit wächst der Druck auf die Tierbesitzer, das Alltagsleben neu zu strukturieren und einen sicheren Lebensraum für das traumatisierte Tier zu schaffen – vielleicht sogar durch einen Umzug in eine andere Region.

Der Fall Maja ist nicht einzigartig. Hundert Anzeigen wegen Gewalttaten gegen Tiere werden bundesweit jährlich erfasst. Es ist anzunehmen, dass die tatsächlichen Zahlen viel höher sind. Fachleute und Tierschutzorganisationen schlagen die Alarmglocke: Es scheint, als wäre die Hemmschwelle für Tierquälerei gesunken, und das gesellschaftliche Bewusstsein für den Tierschutz wird auf die Probe gestellt. Jeder Einzelfall erzählt eine Geschichte von Leid, Angst und oft Ohnmacht – sei es für Menschen oder Tiere gleichermaßen. Der Fall Maja wird in den nächsten Abschnitten umfassend analysiert: Wir betrachten die Hintergründe, die rechtlichen Aspekte, die psychischen und finanziellen Folgen sowie die gesellschaftliche Diskussion dazu.

Der Vorfall in Rheinau: Was geschah mit Katze Maja?

An einem Januartag im Jahr 2025, gegen Abend, wurde die Katze Maja erschossen. Die Besitzerin, Angelina Kiesner, denkt mit Schrecken an den Tag, als ihre Katze zurückkam. Normalerweise kehrte Maja nach ihren kurzen Ausflügen in den Garten und die Nachbarschaft immer wohlbehalten zurück, doch dieses Mal war sie stark verletzt und sichtlich verstört. Am Kopf der Katze war sie verletzt und ihr linkes Auge war schwer betroffen. Es war sofort offensichtlich, dass es sich nicht um eine gewöhnliche Auseinandersetzung mit anderen Tieren oder einen Unfall handelte, sondern um eine schwere, von Menschenhand zugefügte Verletzung.

Kiesner und ihr Partner Jens Böttcher handelten sofort. Noch in der Nacht suchten sie einen tierärztlichen Notdienst auf, der die schwere Augenverletzung bestätigte und die Katze an eine spezialisierte Kleintierklinik nach Ettlingen überwies. Dort wurde sie gründlich untersucht, und durch Röntgenaufnahmen wurden zwei kleine metallische Objekte in Majas Körper entdeckt. Es waren Luftgewehrgeschosse, eines davon hatte das linke Auge irreparabel beschädigt, das andere steckte in der Schulter.

Die Tierärzte entschieden, die Geschosse sofort zu entfernen und die Wunden chirurgisch zu versorgen. Leider war es nicht möglich, das Auge zu retten. In den Tagen nach dem Vorfall wurde Maja stationär behandelt und trug einen trichterförmigen Schutz, das sogenannte "Halskragen", um zu verhindern, dass sie die Wunde erneut aufkratzte.

Sofort nach der Diagnose kam die Polizei ins Spiel. Kiesner erstattete eine Anzeige gegen Unbekannt. Im Verlauf der Ermittlungen wurde das Umfeld nach möglichen Zeugen befragt und die Nachbarschaft sensibilisiert, doch Hinweise auf den oder die Täter blieben vorerst aus. Die Gemeinde Rheinau war schockiert und reagierte mit öffentlicher Anteilnahme. Durch Unterhaltungen mit Nachbarn und Bekannten wurde offensichtlich, dass die Halter von Freigängerkatzen jetzt verstärkt Bedenken haben, ihre Tiere unbeaufsichtigt nach draußen zu lassen.

Maja wird die Situation schwer treffen. Abgesehen von der physischen Beeinträchtigung durch den Verlust eines Auges hat die Katze Orientierungsprobleme; sie läuft häufig gegen Objekte und wirkt oft ängstlich. Auch ihr Verhalten gegenüber Menschen hat sich gewandelt: Sie ist schreckhafter, zieht sich öfter zurück und braucht deutlich mehr Zuwendung und Fürsorge. Die Besitzerin schildert die Zeit nach dem Vorfall als emotional schwierig; sie war besorgt um das Tier und wusste nicht, wie sie mit ihrer eigenen Wohnsituation umgehen sollte.

Die Gemeinde Rheinau und das zuständige Ordnungsamt reagierten mit Informationsveranstaltungen zum Thema Tierschutz und einer erhöhten Polizeipräsenz in Wohngebieten. Trotz allem bleibt der Vorfall ein Zeichen für die Verwundbarkeit von Haustieren und die dringende Notwendigkeit, Tierquälerei entschieden zu bekämpfen. Im Jahr 2025 werden die Ermittlungen fortgesetzt, aber die Chancen, den Fall aufzuklären, sind – wie bei vielen ähnlichen Vorfällen – gering.

Tierquälerei in Deutschland: Statistiken, Trends und Dunkelziffer

Der Vorfall, der Maja betraf, ist Teil einer alarmierenden Entwicklung, die wir in den letzten Jahren in Deutschland beobachten können. Statistiken des Bundeskriminalamtes und diverser Tierschutzorganisationen zeigen, dass im Jahr 2024 über 1.400 gewaltsame Übergriffe auf Haustiere polizeilich erfasst wurden – eine Zahl, die seit 2020 kontinuierlich ansteigt. Für das Jahr 2025 werden die Fallzahlen erneut steigen, und Fachleute vermuten, dass die Dunkelziffer hoch ist, weil viele Vorfälle nicht einmal gemeldet oder verfolgt werden.

Es gibt viele Gründe dafür. Einerseits mangelt es oft an Beweisen oder Zeugen, andererseits scheuen viele Tierbesitzer den Aufwand einer Anzeige, besonders wenn die Aussicht auf eine Täterermittlung sehr gering ist. Es gibt auch die Tatsache, dass in Teilen der Gesellschaft oft eine bagatellisierende Sichtweise auf Tierquälerei herrscht, was die Bereitschaft zur Anzeige zusätzlich hemmt.

Ein erheblicher Teil der registrierten Fälle betrifft Schüsse mit Luftgewehren oder Armbrüsten, wie sie auch bei Maja zum Einsatz kamen. In Deutschland sind diese Waffen ab 18 Jahren frei erhältlich und unterliegen nur geringen Auflagen, solange sie eine bestimmte Geschossenergie (maximal 7,5 Joule) nicht überschreiten. Wie der Deutsche Tierschutzbund berichtet, wurden 2024 in Baden-Württemberg fast 100 Fälle gemeldet, in denen Haustiere mit Luftgewehren verletzt oder getötet wurden. Experten glauben, dass die Zahl in Wirklichkeit viel höher ist.

Die Beweggründe der Täter bleiben oft unklar. Es gibt seltene Fälle, in denen es sich um geplante Racheaktionen gegen Nachbarn oder um das Vertreiben ungebetener Tiere aus dem eigenen Garten handelt. Viel öfter gehen Ermittler davon aus, dass es an Empathie mangelt, dass eine Verrohung der Sitten vorliegt oder sogar eine krankhafte Freude an der Qual anderer Lebewesen zu erkennen ist. Es ist besonders besorgniserregend, dass in mehreren Fällen Kinder und Jugendliche als Täter identifiziert wurden; dies wirft Fragen darüber auf, wie Werte vermittelt werden und welche Rolle der Tierschutz in Familien und Schulen gespielt werden sollte.

Experten schätzen, dass die Dunkelziffer ein Vielfaches der offiziell registrierten Fälle ist. Katzen, die nach ihren Streifzügen nicht mehr nach Hause kommen, könnten Opfer von Gewalt sein, ohne dass ihre Besitzer die wahren Hintergründe kennen. Immer wieder berichten auch Tierärzte von Verletzungen, die schwer zu erklären sind und auf menschliche Einwirkung hindeuten, aber nicht weiter verfolgt werden, weil man aus Sorge vor Konflikten oder aus der Hoffnung auf eine schnelle Genesung darüber hinweggeht.

Die Auswirkungen auf die Gesellschaft sind erheblich. Immer mehr Tierhalter berichten von einer zunehmenden Unsicherheit und Angst, ihre Tiere nach draußen zu lassen. Immer mehr Menschen interessieren sich für Versicherungen, die Tierarztkosten abdecken, sowie für spezielle GPS-Tracker, um Freigängerkatzen zu überwachen. Gleichzeitig verlangen Tierschützer und Politiker eine Verschärfung der Gesetze und eine bessere Aufklärung über die Folgen von Tierquälerei – nicht zuletzt, weil Gewalt gegen Tiere oft als Frühindikator für weitere Gewaltbereitschaft angesehen wird.

Rechtliche Rahmenbedingungen und Ermittlungsarbeit

In Deutschland regelt das Tierschutzgesetz den Schutz von Tieren. Nach § 17 des Tierschutzgesetzes (TierSchG) ist es untersagt, einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen. Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren oder Geldstrafen sind die Konsequenzen für Verstöße. Trotzdem sind die Hindernisse, die man in der Praxis bei der Verfolgung und Ahndung von Tierquälerei findet, zahlreich, wie der Fall Maja exemplarisch beweist.

Es ist häufig schwierig, die Ermittlungen nach einem Angriff auf ein Haustier zu führen. Oftmals gibt es keine direkten Zeugen, die Täter handeln unbeobachtet und die eingesetzten Waffen – vor allem Luftgewehre – hinterlassen selten verwertbare Spuren. Bei Maja wurden die Projektile zwar sichergestellt, aber eine Identifizierung des Täters ist bisher nicht gelungen. Eine ballistische Untersuchung, wie sie bei Schusswaffen üblich ist, ist bei Luftgewehrprojektilen aus technischen Gründen schwierig, weil sie wenige individuelle Merkmale aufweisen.

In solchen Fällen sind die Behörden auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Soziale Kontrolle ist in ländlichen Gebieten wie Rheinau tendenziell stärker, aber auch dort ist die Aufklärung erschwert. Die Behörden setzen auf Nachbarschafts sensibilisierung und bitten die Bevölkerung, alles Verdächtige zu melden. In einigen Bundesländern gibt es außerdem spezielle Ansprechpartner für Tierschutzdelikte bei der Polizei, die sich auf die Verfolgung solcher Straftaten konzentrieren.

Die gesetzlichen Grundlagen für den Erwerb und Besitz von Luftgewehren sind immer wieder ein umstrittenes Thema. Obwohl der Gesetzgeber bisher die Altersgrenze von 18 Jahren beibehält, verlangen Tierschutzorganisationen eine strengere Regulierung und eine Registrierungspflicht für solche Waffen. Es wird von Kritikern angeführt, dass die niedrige Hemmschwelle für Missbrauch und die damit verbundenen Risiken, vor allem für Kinder und Jugendliche, nicht ausreichend berücksichtigt werden.

Ein weiteres Problem ist die Frage der Beweislast. Obwohl Tierärzte in vielen Fällen die Bestätigung liefern können, dass eine Verletzung durch menschliche Einwirkung entstanden ist, ist es oft schwierig, einen Beweis für vorsätzliches Handeln zu führen. Auch wenn es gelingt, einen Verdächtigen zu identifizieren, mangelt es oft an einer Beweisführung, was zur Folge hat, dass eine Verurteilung scheitert. In der Praxis müssen die Gerichte deshalb häufig Verfahren einstellen, weil es nicht genug Indizien gibt.

Rechtsanwälte, die sich auf Tierschutzrecht spezialisiert haben, weisen darauf hin, dass trotz der steigenden Zahl der Anzeigen nur wenige Fälle tatsächlich zur Anklage kommen. Sie verlangen, dass die Ermittlungsbehörden besser ausgestattet werden, dass eine stärkere Zusammenarbeit mit Tierärzten erfolgt und dass es eine bundeseinheitliche Erfassung von Tierschutzdelikten gibt. Im Jahr 2025 ist die Diskussion über eine Verschärfung des Tierschutzgesetzes aktueller denn je, was vor allem der wachsenden öffentlichen Sensibilisierung für das Thema zu verdanken ist.

Die psychischen Folgen für Tier und Mensch

Die Folgen eines Angriffs auf ein Haustier sind weitreichend und betreffen es weit über sichtbare körperliche Verletzungen hinaus. Eine Schussverletzung bedeutet für das betroffene Tier – wie im Fall von Maja – nicht nur akute Schmerzen und einen Verlust der Lebensqualität; sie führt oft auch zu einer langfristigen Beeinträchtigung des Verhaltens und des Wohlbefindens. Katzen sind empfindsame Wesen; sie reagieren auf Veränderungen in ihrer Umgebung und auf traumatische Erfahrungen oft mit Rückzug, Angst oder sogar Verhaltensauffälligkeiten.

Maja, die man vor dem Angriff als lebenslustige und neugierige Freigängerin kannte, wirkt nach dem Vorfall deutlich gestresst und verunsichert. Sie rennt oft gegen Möbel, meidet offene Türen und sucht zunehmend den Schutz bei ihren Besitzern. Nach den Erkenntnissen von Tierpsychologen können traumatische Erlebnisse bei Haustieren langfristige Verhaltensänderungen bewirken. Hierzu gehören Angststörungen, Aggressionen, ein reduzierter Appetit und eine erhöhte Anfälligkeit für Krankheiten durch ein geschwächtes Immunsystem.

Ein solcher Vorfall bringt auch für die Halter erhebliche psychische Belastungen mit sich. Angelina Kiesner erzählt von schlaflosen Nächten, der ständigen Sorge um das Wohl ihres Tieres und dem Eindruck, dass ihr Zuhause nicht mehr sicher ist. Nach einem Angriff empfinden viele Tierbesitzer Schuldgefühle, weil sie ihr Tier unbeaufsichtigt draußen gelassen haben, und sie fürchten, dass sich der Vorfall wiederholen könnte. Die Auswirkungen dieser psychischen Belastung können den gesamten Alltag beeinflussen, die Lebensqualität mindern und sogar depressive Verstimmungen zur Folge haben.

Die enge Beziehung zwischen Mensch und Haustier wird von Psychologen als ein entscheidender Faktor für die Schwere der psychischen Folgen angesehen. Für viele Menschen stehen die Bedürfnisse ihrer Haustiere an erster Stelle, denn sie werden oft wie Familienmitglieder behandelt. Deshalb wird ein Angriff auf das Tier als Angriff auf das eigene soziale Gefüge wahrgenommen. Die Ungewissheit darüber, ob der Täter wieder angreifen könnte, erzeugt eine ständige Alarmbereitschaft und verändert den Lebensstil – zum Beispiel durch Einschränkungen beim Freigang des Tieres oder Überlegungen, in eine andere Nachbarschaft zu ziehen.

Außerdem kann der Vorfall Auswirkungen auf das soziale Umfeld haben. Gespräche mit Nachbarn, das Einholen von Ratschlägen von Tierärzten und der Austausch in Online-Foren bilden eine Bewältigungsstrategie. Zahlreiche Betroffene erzählen von einer verstärkten Nachbarschaftssolidarität, aber auch von Misstrauen und Verdächtigungen, die das Zusammenleben belasten können.

Heute stehen spezialisierte Tierpsychologen und Tiertherapeuten bereit, um traumatisierten Tieren und ihren Besitzern gezielt zu helfen. Ihr Ansatz umfasst Verhaltenstherapien, gezieltes Training und Stressbewältigungsberatung. Betroffene Halter haben auch Selbsthilfegruppen gegründet, um Erfahrungen auszutauschen und Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Trotzdem ist die psychische Belastung nach einem solchen Vorfall hoch – für das Tier und die Menschen, die es lieben.

Die finanzielle Belastung nach einem Angriff

Die finanziellen Auswirkungen eines Angriffs auf ein Haustier können erheblich sein, wie das Beispiel von Maja eindrucksvoll verdeutlicht. Die Behandlungskosten nach dem Schuss lagen bei insgesamt 5.800 Euro – eine Summe, die für viele Tierbesitzer eine erhebliche Belastung darstellt. Die Kosten umfassen die Notfallversorgung, den Eingriff, die stationäre Unterbringung, Medikamente, die Nachsorge und Spezialfutter. Oft kommen auch Kosten für tierpsychologische Betreuung, spezielle Hilfsmittel wie Schutzkragen und nicht zuletzt die langfristige Versorgung eines nun behinderten Tieres hinzu.

Im Jahr 2025 leben in Deutschland etwa 16 Millionen Katzen als Haustiere. Eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Statista zeigt, dass nur rund 18 Prozent der Katzenhalter eine Tierkrankenversicherung haben, die wenigstens einen Teil der Behandlungskosten abdecken würde. Im Schadensfall müssen die meisten Eigentümer die Kosten selbst tragen. Die Prämien für entsprechende Versicherungen sind abhängig vom Anbieter sowie vom Alter und Gesundheitszustand des Tieres, was dazu führt, dass sich viele Halter gegen diese Absicherung entscheiden.

Ohne Versicherung kann eine schwere Verletzung, wie sie Maja erlebt hat, schnell zur existenzbedrohenden Situation werden – vor allem für junge Menschen oder Familien mit begrenztem Einkommen. Es kommt häufig vor, dass finanzielle Belastungen dazu führen, dass notwendige Behandlungen aus Kostengründen verschoben oder sogar ganz unterlassen werden, was das Leiden der Tiere weiter verstärken kann. Die Nachsorge, wie regelmäßige Tierarztbesuche oder Anpassungen im häuslichen Umfeld, bringt ebenfalls zusätzliche Kosten mit sich.

Zusätzlich zu den direkten Kosten der medizinischen Versorgung entstehen weitere finanzielle Aufwendungen durch präventive Maßnahmen. Nach einem Vorfall setzen viele Tierhalter auf Sicherungsmaßnahmen wie Überwachungskameras, GPS-Tracker für das Tier oder den Ausbau von katzensicheren Balkonen und Gärten. Sie sollen das Sicherheitsgefühl stärken und einen weiteren Angriff verhindern, stellen jedoch auch eine zusätzliche Belastung dar.

In einigen Fällen bieten Tierschutzorganisationen und soziale Einrichtungen finanzielle Hilfe an, sei es durch Spendenaktionen oder Fonds für Opfer von Tierquälerei. Die Ressourcen sind jedoch begrenzt, während die Nachfrage hoch ist. Im Jahr 2025 ist die Politik intensiver im Gespräch über die Schaffung eines staatlichen Fonds für Opfer von Tiergewalt und über steuerliche Erleichterungen für Tierarztkosten, aber es gibt noch keine verbindlichen Regelungen dazu.

Die finanziellen Belastungen betreffen nicht nur die Halter, sondern auch die Tierärzte. Praxen müssen sich immer öfter mit der Frage auseinandersetzen, wie sie mit säumigen Rechnungen oder Behandlungsabbrüchen aus Kostengründen umgehen sollen. Obwohl einige Tierärzte Ratenzahlungen oder soziale Notfallfonds anbieten, fehlt es an einer flächendeckenden Lösung.

Der Fall Maja macht insgesamt deutlich, dass die Folgen eines Angriffs auf ein Haustier weit über die Emotionen hinausgehen. Für viele Halter ist die finanzielle Belastung eine zusätzliche Bürde, die den Umgang mit dem Vorfall erschwert und die Notwendigkeit von präventiven Maßnahmen unterstreicht.

Gesellschaftliche Debatte und Präventionsmaßnahmen

Der Fall der in Rheinau angeschossenen Katze hat eine umfassende gesellschaftliche Diskussion angestoßen. Die Diskussion darüber, wie man mit Tierquälerei umgehen und was zur Prävention getan werden kann, ist ein zentrales Thema in der Politik, den Medien und der Zivilgesellschaft. Im Frühjahr 2025 startete der Deutsche Tierschutzbund eine bundesweite Kampagne, um das Bewusstsein für Tiergewalt zu schärfen; sie ist auf Plakaten, in sozialen Netzwerken und in Schulen zu finden.

Die Kampagne fokussiert sich auf die Aufklärung über die rechtlichen Konsequenzen von Tierquälerei und über die psychischen und physischen Folgen, die sie für die betroffenen Tiere und ihre Halter hat. Das Ziel ist es, das gesellschaftliche Bewusstsein für die Wichtigkeit des Tierschutzes zu verbessern und die Hemmschwelle für solche Straftaten zu erhöhen. Fachleute sind sich einig: Prävention sollte schon in der Kindheit anfangen. Schulen und Kindergärten sind angehalten, Tierschutzprojekte zu realisieren und das Mitgefühl gegenüber Tieren zu stärken.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Präventionsarbeit ist die Stärkung der Nachbarschaftshilfe und der sozialen Kontrolle. Die Bevölkerung soll verdächtige Aktivitäten beobachten und Vorfälle konsequent melden. In mehreren Gemeinden haben Bürgerinitiativen den Schutz von Tieren im öffentlichen Raum zum Ziel und organisieren Informationsveranstaltungen.

Auch die Politik fängt an, das Thema ernst zu nehmen. Im Jahr 2025 wird der Bundestag über eine Verschärfung der Waffengesetze für Luftgewehre beraten, die unter anderem eine Registrierungspflicht und strengere Kontrollen des Verkaufs an Privatpersonen umfassen könnte. Außerdem verlangen Tierschutzverbände, dass eine zentrale Datenbank für Tierquälerei-Fälle eingerichtet wird, um Muster zu identifizieren und gezielt gegen Wiederholungstäter vorzugehen.

Technologische Fortschritte übernehmen auch immer mehr Verantwortung in der Prävention. Dank der weit verbreiteten GPS-Tracker und Überwachungskameras ist es möglich, Freigängerkatzen besser zu überwachen und im Ernstfall Vorfälle leichter zu dokumentieren. Einige Start-Ups haben spezielle Sicherheitslösungen für Tierhalter entwickelt, wie zum Beispiel smarte Halsbänder, die bei ungewöhnlichen Bewegungsmustern Alarm schlagen.

Zudem intensivieren viele Tierarztpraxen und Tierschutzvereine ihre Öffentlichkeitsarbeit. Sie bieten Beratungen an, wie Haustiere sicher gehalten werden können, und informieren über die Risiken und Schutzmöglichkeiten für Freigängerkatzen. Informationsbroschüren, sichere Garten-Checklisten und Präventions-Workshops gehören zum Angebot.

Die Schwierigkeit bleibt trotz dieser Maßnahmen groß. In einigen Gesellschaftsteilen ist die Hemmschwelle für Gewalt gegen Tiere immer noch gering, und man kann nicht jeden Vorfall durch Prävention verhindern. Es ist jedoch evident, dass die gesellschaftliche Diskussion das Bewusstsein für das Problem schärft und die Sehnsucht nach Veränderung groß ist. Durch den Fall Maja sind viele Menschen zum Nachdenken angeregt worden und er hat die Notwendigkeit eines umfassenden Tierschutzes deutlich gemacht.

Die Rolle der Tierärzte und Tierschutzorganisationen

Veterinärmediziner und Tierschutzorganisationen sind entscheidend, wenn es darum geht, mit Fällen von Tierquälerei wie dem Angriff auf Maja umzugehen. Als erste Anlaufstelle für betroffene Tierhalter bieten sie medizinische Hilfe und beraten sie, wenn es um die Dokumentation und Anzeige des Vorfalls geht. Im Jahr 2025 sind viele Tierarztpraxen gut vorbereitet auf solche Situationen, weil sie gezielte Schulungen erhalten haben und eng mit den Behörden zusammenarbeiten.

Die medizinische Betreuung von verletzten Tieren ist eine große Herausforderung für das Fachpersonal. Es ist wichtig, neben der Behandlung der akuten Verletzungen auch die psychischen Folgen zu berücksichtigen. Immer mehr Tierärzte nutzen interdisziplinäre Konzepte, die eine tierpsychologische Betreuung und Verhaltenstherapie umfassen. Gemeinsam mit erfahrenen Tiertherapeuten erstellen sie maßgeschneiderte Rehabilitationspläne, um traumatisierten Tieren wie Maja zu helfen, ihr Vertrauen zurückzugewinnen und ein Leben zu führen, das der Normalität nahekommt.

Zusätzliche Hilfe bieten Tierschutzorganisationen wie der Deutsche Tierschutzbund, PETA Deutschland und verschiedene regionale Vereine. Sie betreiben Notfalltelefone, beraten Halter in rechtlichen Angelegenheiten und unterstützen bei der Vermittlung finanzieller Hilfe. Opfer von Tiergewalt finden in vielen Städten und Gemeinden mittlerweile Anlaufstellen, die medizinische, psychologische und rechtliche Hilfe vereinen.

Ein zentraler Aspekt der Arbeit von Tierschutzorganisationen ist die Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit. Sie planen Informationsveranstaltungen, Schulprojekte und Medienkampagnen, um die Gefahren der Tierquälerei zu zeigen und die Gesellschaft für dieses Thema zu sensibilisieren. Im Jahr 2025 werden vor allem die Gefahren von Luftgewehren und die Wichtigkeit einer verantwortungsvollen Tierhaltung thematisiert.

In den letzten Jahren arbeiten Tierärzte, Tierschützer und Behörden immer enger zusammen. In zahlreichen Bundesländern sind Netzwerke entstanden, die es erleichtern, Informationen auszutauschen und Hilfsangebote zu koordinieren. Tierärzte müssen Verdachtsfälle von Tierquälerei dokumentieren und – wenn der Verdacht auf eine Straftat besteht – die Behörden benachrichtigen. Trotzdem bestehen weiterhin Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieser Verpflichtung, wie etwa die Angst vor rechtlichen Konsequenzen oder Unsicherheiten bei der Bewertung von Verletzungen.

Tierschutzorganisationen verlangen, dass die Zusammenarbeit weiter professionalisiert und die beteiligten Institutionen besser finanziert werden. Ihr Engagement zielt darauf ab, Tierquälerei als gesellschaftliches Problem zu anerkennen und es mit Nachdruck zu verfolgen. In Bezug auf Maja half der örtliche Tierschutzverein der Familie nicht nur mit finanziellen Mitteln, sondern auch durch die Vermittlung von psychologischer Unterstützung und rechtlicher Beratung.

Die Rolle von Tierärzten und Tierschutzorganisationen als erste Helfer und Anwälte der Tiere ist von immenser Bedeutung. Sie helfen dabei, das Leid der Opfer zu lindern, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen und die Gesellschaft über einen verantwortungsvollen Umgang mit Tieren aufzuklären.

Zukunftsperspektiven: Tierschutz im Jahr 2025 und darüber hinaus

Im Jahr 2025 beleuchtet der tragische Fall von Maja die Herausforderungen und Chancen, die der Tierschutz hat. In den letzten Jahren hat die Zahl der gemeldeten Fälle von Tierquälerei zugenommen; dies zeigt, dass die Gesellschaft sich zunehmend mit diesem Problem auseinandersetzt. Die Einigkeit unter Fachleuten ist groß: Der Schutz von Haustieren und die Bekämpfung von Gewalt gegen Tiere ist eine Aufgabe, die die gesamte Gesellschaft angeht.

Im Jahr 2025 ist der Tierschutz politisch ganz oben auf der Agenda. Im Bundestag steht eine Reform des Tierschutzgesetzes zur Debatte, die unter anderem vorsieht, die Strafen für Tierquälerei zu verschärfen, die Ermittlungsbehörden besser auszustatten und strengere Regeln für den Erwerb und Besitz von Luftgewehren einzuführen. Obwohl die Diskussion kontrovers ist, ist der Einfluss der Bevölkerung und der Tierschutzorganisationen nicht zu übersehen. Man rechnet damit, dass im Laufe des zweiten Halbjahres 2025 eine Entscheidung über die Reform des Gesetzes fallen wird.

Auch das Engagement in sozialen Belangen nimmt zu. Immer mehr Menschen nehmen aktiv an Haustierschutzinitiativen teil, gründen Nachbarschaftswachen oder engagieren sich in Tierschutzvereinen. Man erkennt und fördert die Wichtigkeit von Präventionsarbeit und öffentlicher Aufklärung. Regelmäßige Berichterstattung über Tierquälerei-Fälle schärft das Bewusstsein für das Problem und erhöht die Bereitschaft, solche Vorfälle anzuzeigen.

Es gibt neue Chancen, den Tierschutz durch technologische Fortschritte zu verbessern. GPS-Tracker, smarte Halsbänder und Überwachungskameras gehören bereits zum Alltag vieler Tierhalter. Neuartige Lösungen von Start-Ups helfen dabei, Haustiere besser zu schützen und unterstützen die Aufklärung von Straftaten. Die Fortschritte in der Tiermedizin sind ebenfalls bemerkenswert: Mit neuen Therapieansätzen, verbesserten Operationsmethoden und einem erweiterten Angebot an tierpsychologischer Betreuung wird versucht, die Folgen von Gewalttaten für betroffene Tiere zu mildern.

Die Bedeutung von Bildung wird immer mehr hervorgehoben. Um Empathie und Verantwortungsbewusstsein schon bei Kindern und Jugendlichen zu fördern, nehmen Schulen und Kindergärten Tierschutzthemen in ihre Lehrpläne auf. Es gibt wissenschaftliche Beweise dafür, dass eine frühzeitige Aufklärung über Tierschutz einen langfristigen Einfluss auf das Verhalten gegenüber Tieren hat.

Die Schwierigkeiten bleiben jedoch bestehen. Die Dunkelziffer der Tierquälerei ist nach wie vor hoch, während die Mittel für Prävention und Aufklärung begrenzt sind. Die Situation um Maja hat eindrucksvoll demonstriert, wie verletzlich Haustiere sind und wie ein einziger Akt der Gewalt große Auswirkungen auf das Tier, die Besitzer und das soziale Umfeld haben kann. Die Diskussion darüber, wie wir mit Tierquälerei umgehen sollten und welche Verantwortung jeder Einzelne hat, wird also auch in den kommenden Jahren entscheidend sein.

Im Jahr 2025 wird ein entscheidender Moment im Kampf gegen Tiergewalt in Deutschland erreicht. Der Schutz von Haustieren wird immer mehr als ein Bestandteil eines umfassenden Lebensqualitäts- und Sozialzusammenhaltkonzepts angesehen. Der Fall der Katze Maja ist ein mahnendes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, nicht wegzuschauen, sondern gemeinsam Verantwortung zu übernehmen – damit das "mulmige Gefühl", das viele Tierbesitzer nach solchen Vorfällen empfinden, in Zukunft der Zuversicht auf einen besseren Schutz ihrer Tiere weichen kann.