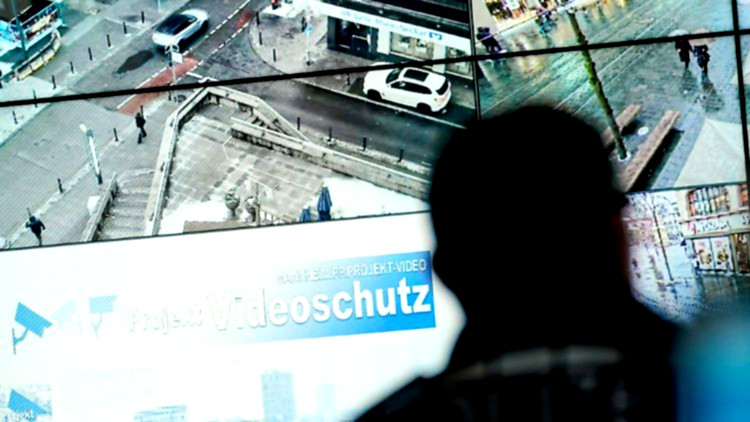

In Deutschland wird die Frage der Videoüberwachung im öffentlichen Raum seit Jahren heftig debattiert. Dabei treffen Aspekte der inneren Sicherheit, des Datenschutzes und der technologischen Möglichkeiten aufeinander. In Baden-Württemberg ist das Thema nun frisch belebt, nachdem der CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel im Frühjahr 2025 einen Versuch gestartet hat, das Polizeigesetz zu reformieren. Videokameras durften bislang im öffentlichen Raum nur an sogenannten Kriminalitätsschwerpunkten eingesetzt werden, also dort, wo die Kriminalitätsrate nachweislich erhöht ist. Der Hauptzweck dieser Regelung war es, einem ausufernden Überwachungsstaat entgegenzuwirken und die Persönlichkeitsrechte zu schützen.

Hagel sieht diese Hürden mittlerweile als zu hoch und ist der Meinung, dass die bestehende Gesetzeslage eine Einschränkung der effektiven Präventionsarbeit darstellt. Angesichts der neuesten Entwicklungen in der Kriminalitätsstatistik und der zunehmenden Unsicherheit in bestimmten Bevölkerungsgruppen fordert er, dass Kommunen künftig autonom und nach eigenem Ermessen entscheiden dürfen, wo Videoüberwachung eingesetzt werden soll. Dadurch würde die Verantwortung von der Landesebene auf die kommunale Ebene verschoben, was eine flexiblere, ortsnahe Lösung ermöglicht.

Ein wichtiger Punkt, den die CDU anführt, ist der technologische Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz. Algorithmen ermöglichen es modernen Überwachungssystemen heutzutage, gefährliche Verhaltensmuster oder Objekte wie Waffen zu identifizieren, ohne dass sie alle Geschehnisse ständig aufzeichnen oder bewerten. Nach Hagel ist der bessere Schutz der Grundrechte durch solche Systeme möglich, weil sie gezielt und situativ agieren. So wird die Videoüberwachung nicht zum "großen Auge", das alles und jeden überwacht, sondern zu einem feinen Instrument, das nur bei Bedarf aktiviert wird und dann einem Menschen – konkret einem Polizeibeamten – die Entscheidung über weiteres Handeln überlässt.

Die Initiative der CDU kommt in eine politische Gemengelage, in der sogar der Koalitionspartner, Bündnis 90/Die Grünen, Reformbedarf sieht, aber bislang vorsichtiger mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz umgeht. Während Grünen-Politiker Cem Özdemir auch für eine Entbürokratisierung der Videoüberwachungseinrichtungen eintritt, ist seine Haltung zum Thema KI und Datenschutz deutlich vorsichtiger. Die Diskussion geht weit über das Bundesland Baden-Württemberg hinaus und spiegelt bundesweite Trends und Spannungsfelder wider: Wie viel Kontrolle ist erforderlich? Wie wichtig ist modernste Technik? Im Jahr 2025, wie findet man eine Balance zwischen Sicherheit und Freiheit in einer Gesellschaft, die immer komplexer wird?

Historische Entwicklung der Videoüberwachung in Deutschland

Die Videoüberwachung in Deutschland hat ihren Ursprung in den 1970er Jahren, als man in Banken und im öffentlichen Nahverkehr die ersten Kameras einsetzte. Zunächst wurde die Technologie nur zur Verhinderung von Banküberfällen und Vandalismus eingesetzt. Das Interesse an der Nutzung von Kameras im öffentlichen Raum wuchs jedoch mit den technischen Möglichkeiten. Ab den 1990er Jahren fingen die ersten Kommunen an, öffentliche Plätze wie Bahnhöfe und Fußgängerzonen videoüberwachen zu lassen. Immer unter dem Vorbehalt, dass der Schutz der Persönlichkeitsrechte gewahrt bleibt, geschah dies.

In mehreren Entscheidungen hat das Bundesverfassungsgericht betont, dass die Videoüberwachung einen Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung darstellt. Daher wurden strenge gesetzliche Regelungen geschaffen, die ihren Einsatz nur unter bestimmten Bedingungen erlauben – zum Beispiel an Orten, die als Kriminalitätsschwerpunkte gelten. Differenzierte Regelungen entstanden in den Bundesländern, die sich in Umfang und Ausgestaltung teils deutlich unterscheiden, nachdem dies beschlossen wurde.

Die Terroranschläge in Europa, wie die Attentate in Madrid (2004), London (2005) und Paris (2015), haben den Druck auf die Politik erhöht, umfangreiche Überwachungsmaßnahmen zuzulassen. Die öffentliche Diskussion schwenkte immer mehr von den Datenschutzthemen ab und konzentrierte sich stattdessen auf die Suche nach wirksamen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. Trotzdem waren die deutschen Regelungen im Vergleich zu anderen Ländern restriktiv. In Ländern wie Großbritannien oder Frankreich sind Videokameras in vielen Innenstadteilen schon lange Alltag, während das deutsche Recht solche Maßnahmen weiterhin mit hohen Hürden belegt.

Die Diskussion wurde in den letzten Jahren durch die Einführung digitaler Technologien und die Chancen der automatisierten Auswertung wiederbelebt. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union, die seit 2018 gilt, hat die Anforderungen an die Verarbeitung personenbezogener Daten – einschließlich durch Videoüberwachung – verschärft. Mit technischen Fortschritten wie der Gesichtserkennung und der Mustererkennung durch künstliche Intelligenz entstehen auch neue juristische und ethische Fragestellungen. Gesetzesreformen der letzten Jahre, wie das Polizeigesetz Baden-Württemberg von 2020, haben zwar neue Überwachungstechnologien teilweise zugelassen, doch die grundsätzliche Begrenzung auf Kriminalitäts-Hotspots blieb bestehen.

Im Jahr 2025 befindet sich Deutschland an einem Scheideweg: Einerseits steigt die gesellschaftliche Akzeptanz für Videoüberwachung, wenn sie mit mehr Sicherheit verknüpft ist. Auf der anderen Seite ist das Misstrauen gegenüber einem "gläsernen Bürger" und der Möglichkeit einer Massenüberwachung groß. Die aktuellen Forderungen der CDU in Baden-Württemberg nehmen diese Entwicklung auf und könnten, wenn sie erfolgreich umgesetzt werden, einen Paradigmenwechsel in der deutschen Überwachungspolitik einleiten.

Die Position der CDU: Argumente für eine Ausweitung

Die CDU in Baden-Württemberg ist der Meinung, dass eine moderne Sicherheitsarchitektur die gezielte Nutzung von Videoüberwachung unbedingt einbeziehen sollte. Manuel Hagel, der Landes- und Fraktionsvorsitzende der Partei, ist der Meinung, dass die bisherigen gesetzlichen Begrenzungen eine effektive Kriminalitätsbekämpfung behindern. Er fordert, dass Kommunen autonom und nach eigenem Ermessen entscheiden dürfen, ob sie Videokameras einsetzen wollen, anstatt auf die Einstufung von Kriminalitätsschwerpunkten durch die Landesbehörden zu warten.

Ein wichtiges Argument der CDU ist die zunehmende Unsicherheit, die einige Bevölkerungsgruppen spüren. Wie Umfragen zeigen, empfinden viele Menschen besonders an Bahnhöfen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf stark frequentierten Straßen ein Gefühl der Unsicherheit oder sogar Bedrohung. Die Partei macht auf die steigenden Zahlen bei bestimmten Delikten wie Raub, Diebstahl und Körperverletzung aufmerksam, aber auch auf das subjektive Sicherheitsgefühl, das häufig unabhängig von der realen Kriminalitätslage ist. Nach Ansicht der CDU hat die Videoüberwachung eine doppelte Funktion: Sie wirkt präventiv, indem sie potenzielle Täter abschreckt, und sie unterstützt die schnellere Aufklärung von Straftaten.

Ein weiterer Aspekt sind die technischen Optionen, die moderne Überwachungssysteme bieten. Die CDU legt den Fokus auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz, die automatisiert auffällige Muster, Bewegungen oder das Erkennen von Waffen registriert. So könne die Privatsphäre Unbeteiligter besser gewahrt werden, weil nicht jede Aufnahme dauerhaft gespeichert oder ausgewertet werde. Das System sollte nur im Bedarfsfall aktiv werden und einem menschlichen Polizeibeamten die finale Entscheidung überlassen.

Die Partei betont auch die Wichtigkeit der kommunalen Selbstverwaltung. Die CDU ist der Meinung, dass die Städte und Gemeinden am besten wissen, wo Sicherheitsprobleme bestehen und wie man sie lösen kann. Eine Lockerung der bisherigen Regelungen könnte es den Kommunen ermöglichen, flexibler und schneller auf lokale Herausforderungen zu reagieren. Die CDU sieht darin nicht nur, dass die Landesbehörden entlastet werden, sondern auch, dass die demokratische Kontrolle vor Ort gestärkt wird.

Schließlich bringt die CDU die internationale Entwicklung ins Spiel: In zahlreichen europäischen Nachbarländern, vor allem in den großen Städten, ist die Videoüberwachung schon lange ein fester Bestandteil des öffentlichen Lebens. Dort wurde es erreicht, durch den Einsatz moderner Technik die Sicherheit zu verbessern und gleichzeitig die Privatsphäre zu wahren. Die Partei sieht Deutschland in diesem Bereich hinter anderen Ländern und möchte nachrüsten, ohne die Fehler autoritärer Überwachungsstaaten zu wiederholen. Die CDU macht deutlich, dass es nicht um flächendeckende Überwachung geht, sondern um gezielte Aktionen an neuralgischen Punkten, die von den Kommunen selbst festgelegt werden.

Die Sicht der Kritiker: Bürgerrechte und Risiken der Überwachung

In den letzten Jahren hat die schnelle Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) die Videoüberwachung grundlegend verändert. Fortschrittliche Systeme können heutzutage Bildmaterial nicht nur erfassen, sondern es auch in Echtzeit analysieren und auf bestimmte Muster überprüfen. Das umfasst zum Beispiel das Erkennen von Waffen oder gefährlichen Objekten, das Wahrnehmen von atypischen Bewegungsabläufen sowie das Identifizieren von Personen, die auf Fahndungslisten stehen. Die CDU in Baden-Württemberg macht diese technischen Fortschritte zu einem zentralen Argument für die Erweiterung der Videoüberwachung.

Ein entscheidendes Merkmal der neuen Technik ist die Ereignis-basierte Speicherung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kameras, die kontinuierlich aufzeichnen, analysieren KI-gestützte Systeme das Geschehen und speichern nur, wenn sie ein vordefiniertes Ereignis erkennen. Das hat zum Ziel, die Privatsphäre Unbeteiligter zu wahren, die Datenmenge zu minimieren und die Auswertung effizienter zu gestalten. Außerdem ist es möglich, die Systeme so zu konfigurieren, dass sie automatisch bestimmte Bereiche, wie etwa Fenster von Wohnhäusern, ausblenden, um die Persönlichkeitsrechte weiter zu wahren.

Zur gleichen Zeit entstehen durch den Einsatz von KI neue Datenschutzprobleme. Durch die automatisierte Analyse von Videomaterial können Bewegungsprofile erstellt oder Unbeteiligte unbeabsichtigt erfasst werden. Um dem Rechnung zu tragen, hat die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union sehr strenge Vorgaben, wie solche Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet werden dürfen. In Deutschland regeln das Bundesdatenschutzgesetz und die Landesdatenschutzgesetze die Nutzung von Videoüberwachung. Es obliegt den Behörden zu beweisen, dass der Einsatz verhältnismäßig und notwendig ist, und sie müssen die Betroffenen über ihre Rechte informieren.

Ein anderes Thema ist die Offenheit über die verwendeten Algorithmen. Kritiker verlangen, dass die Arbeitsweise der KI-Systeme enthüllt und sie regelmäßig auf Diskriminierungsfreiheit und Fehleranfälligkeit überprüft werden. Die Befürchtung besteht, dass automatisierte Systeme Fehlalarme produzieren oder unbeabsichtigt bestimmte Bevölkerungsgruppen benachteiligen könnten. Die CDU weist darauf hin, dass ein menschlicher Polizeibeamter die finale Bewertung immer selbst vornehmen soll, während die Technik lediglich zur Unterstützung dient.

Im internationalen Vergleich ist Deutschland eher zurückhaltend, wenn es um den Einsatz von KI in der Videoüberwachung geht. Während in Ländern wie Großbritannien Gesichtserkennungssoftware schon alltäglich zum Einsatz kommt, sind solche Anwendungen hierzulande bislang nur unter strengen Auflagen oder im Rahmen von Pilotprojekten erlaubt. Die CDU in Baden-Württemberg erkennt die großen Chancen, die die Weiterentwicklung dieser Technologie bietet, um die Sicherheit zu verbessern, ohne dabei die Grundrechte zu verletzen. Sie fordert deshalb, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen an die neuen Möglichkeiten angepasst werden, während gleichzeitig hohe Datenschutzstandards gewahrt bleiben.

Gesellschaftliche Debatte: Sicherheitsempfinden und Akzeptanz

Die Erweiterung der Videoüberwachung über Kriminalitäts-Hotspots hinaus wird von Bürgerrechtsorganisationen, Datenschützern und Teilen der politischen Opposition stark kritisiert. Das Hauptargument der Gegner ist die Gefahr, dass wir schleichend in einen Überwachungsstaat übergehen, in dem die Privatsphäre der Bürger immer mehr ausgehöhlt wird. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist ein zentrales Grundrecht, das durch die umfassende Aufzeichnung öffentlicher Bewegungen und Interaktionen bedroht wird.

Kritiker argumentieren, dass die vorhandenen Studien nur begrenzt belegen, dass Videoüberwachung eine abschreckende Wirkung auf Kriminalität hat. Es gibt zwar Belege dafür, dass bestimmte Straftaten wie Vandalismus oder Diebstahl an überwachten Orten zurückgehen, doch sie werden oft nur an andere, nicht überwachte Orte verlagert (sogenannter Verdrängungseffekt). Die Frage, ob Videoüberwachung eine nachhaltige Lösung zur Kriminalitätsreduktion ist, bleibt somit umstritten.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Gefahr, dass Daten missbraucht werden könnten. Es besteht die Gefahr, dass Videoaufnahmen in die falschen Hände geraten oder missbraucht werden, sei es durch unbefugte Weitergabe oder durch eine Veröffentlichung im Internet. Das Speichern von großen Mengen personenbezogener Daten erhöht außerdem die Gefahr von Datenlecks und Hackerangriffen. Deshalb verlangen Datenschützer strenge Kontrollen, Transparenz in der Datenverarbeitung und klare Fristen für die Löschung von Daten.

Die Bedenken werden durch die Einführung von künstlicher Intelligenz in der Videoüberwachung noch verstärkt. Es besteht die Gefahr, dass automatisierte Systeme Fehlalarme erzeugen oder unbewusste Diskriminierung durch diskriminierende Muster in ihren Algorithmen verursachen. International gibt es immer wieder Berichte, dass KI-Systeme bei der Gesichtserkennung farbige oder weibliche Personen schlechter erkennen als andere. Deshalb verlangen Bürgerrechtsorganisationen, dass die Systeme unabhängig überprüft werden und dass diskriminierende oder fehleranfällige Algorithmen ausgeschlossen werden.

Es werden ebenfalls die psychologischen Auswirkungen erörtert: Die omnipräsente Kamera könnte bewirken, dass Menschen sich im öffentlichen Raum beobachtet und eingeschränkt fühlen. Das könnte das gesellschaftliche Klima verschlechtern und dazu führen, dass weniger Menschen bereit sind, frei ihre Meinung zu äußern oder sich zivilgesellschaftlich zu engagieren. Die Kritiker fürchten, dass eine schleichende Normalisierung von Überwachung am Ende die Freiheit und Offenheit der Gesellschaft einschränken könnte.

Die politische Opposition, namentlich die FDP und die Linkspartei, teilt diese Ansichten und fordert stattdessen, dass mehr in Präventionsarbeit, soziale Maßnahmen und eine sichtbare Polizeipräsenz vor Ort investiert wird. Sie warnt davor, technische Lösungen als Allheilmittel zu betrachten und die Ursachen von Kriminalität nicht zu berücksichtigen. Die Debatte in Baden-Württemberg ist ein Beispiel für die bundesweite Diskussion über die richtige Balance zwischen Sicherheit und Freiheit im Jahr 2025.

Ausblick: Mögliche Entwicklungen und internationale Vergleiche

Die CDU-Initiative zur Reform der Vorschriften zur Videoüberwachung setzt auf eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung. Es wird angestrebt, dass Kommunen in Zukunft eigenständig entscheiden können, wo und in welchem Umfang sie Videoüberwachung einsetzen wollen. Diese Forderung basiert auf dem Subsidiaritätsprinzip, welches besagt, dass Aufgaben möglichst auf der niedrigsten Ebene – also nah an den Bürgerinnen und Bürgern – gelöst werden sollten.

Befürworter des Vorschlags sind der Meinung, dass die lokalen Behörden am besten darüber Bescheid wissen, wo besondere Sicherheitsprobleme bestehen und wie man ihnen begegnen kann. Es gibt große Unterschiede in Größe, Aufbau und sozialer Zusammensetzung zwischen Städten und Gemeinden. In Metropolen wie Stuttgart oder Mannheim stehen hauptsächlich öffentliche Plätze, Bahnhöfe oder Veranstaltungsorte im Mittelpunkt, während in kleinen Gemeinden oft ganz andere Probleme existieren. Die Fähigkeit, flexibel und situativ zu reagieren, sehen viele Kommunalpolitiker als Vorteil.

Ein weiterer Pluspunkt der kommunalen Lösung ist die erhöhte demokratische Kontrolle. Der Einsatz von Videoüberwachung sollte in den Stadt- oder Gemeinderäten vor Ort entschieden und öffentlich diskutiert werden. In Anhörungen oder Bürgerversammlungen hätten die Bürger die Chance, sich einzubringen und die Gestaltung der Sicherheitsmaßnahmen zu beeinflussen. Kritiker sehen darin die Chance, den Überwachungsapparat, der oft als anonym wahrgenommen wird, transparenter und bürgernäher zu gestalten.

Jedoch existieren auch Schwierigkeiten. Die Umsetzung von Videoüberwachung, sowohl technisch als auch rechtlich, erfordert Fachkenntnisse und Ressourcen, die in kleineren Gemeinden oft fehlen. Die Kommunen sollten Schulungen anbieten, Datenschutzbeauftragte ernennen und die Nutzung der Anlagen dauerhaft überwachen. Auch die finanziellen Auswirkungen sind erheblich: Die Kosten für die Anschaffung, Wartung und Auswertung der Überwachungssysteme können hoch sein und müssten aus den kommunalen Haushalten gedeckt werden. Die CDU ist der Meinung, dass es die Aufgabe des Landes ist, den Kommunen zu helfen und Fördermittel bereitzustellen.

Ein weiteres Problem ist die Gefahr einer Flickenteppich-Regelung. Diverse Standards und Vorgehensweisen in den verschiedenen Städten und Gemeinden könnten Bürger und Behörden verunsichern. Das Festlegen von einheitlichen Mindeststandards und eine zentrale Aufsicht könnten helfen, solche Probleme zu verhindern. Nach Ansicht der CDU sollte die Landesregierung einen Rahmen schaffen und die Kommunen bei der Umsetzung unterstützen.

Es wird 2025 abzuwarten sein, wie sich die kommunale Selbstverwaltung in der Praxis schlägt und ob sie wirklich zu einer passgenaueren Sicherheitsarchitektur beiträgt. Erfahrungen aus anderen Bundesländern, wie Hessen oder Nordrhein-Westfalen, wo solche Modelle schon getestet werden, könnten wertvolle Hinweise geben.

Technologische Innovationen: Künstliche Intelligenz und Datenschutz

Die von der CDU in Baden-Württemberg angestrebte Änderung des Polizeigesetzes benötigt eine breite parlamentarische Unterstützung und muss verfassungsrechtliche Vorgaben beachten. Nach dem derzeitigen Gesetz darf Videoüberwachung nur an sogenannten Kriminalitätsschwerpunkten eingesetzt werden, die die Polizei anhand objektiver Kriterien bestimmen muss. Diese Regelung ist mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vereinbar, welches die Bedeutung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung immer wieder hervorgehoben hat.

Die CDU führt an, dass die Kriterien zu eng gefasst seien und dass sie es in der Praxis ermögliche, dass viele Kommunen trotz bestehender Probleme keine Chance auf Videoüberwachung hätten. Alle Orte, an denen die Kommunen einen Bedarf erkennen, zu berücksichtigen, würde jedoch einen großen Eingriff in das bestehende Datenschutzregime bedeuten. Rechtsexperten sind der Meinung, dass eine solche Gesetzesänderung nur unter strengen Voraussetzungen und mit klaren Schutzmechanismen möglich wäre.

Im Jahr 2025 hat die CDU im baden-württembergischen Landtag nicht die nötige Mehrheit, um das Polizeigesetz allein zu ändern. Sie braucht die Zustimmung des Koalitionspartners Bündnis 90/Die Grünen, der sich zwar bisher offen für eine Entbürokratisierung zeigt, jedoch beim Einsatz von künstlicher Intelligenz und bei der Ausweitung der Überwachung vorsichtiger agiert. Der Datenschutz hat für die Grünen höchste Priorität: Sie verlangen, dass es strenge Kontrollmechanismen gibt und dass die Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen regelmäßig überprüft wird.

Auf Bundesebene wird ebenfalls darüber diskutiert, ob ein erweiterter Einsatz von Videoüberwachung mit dem Grundgesetz und der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union vereinbar ist. Eine übermäßige Liberalisierung könnte Bürgerrechtsorganisationen auf den Plan rufen und eine Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht nach sich ziehen. Die Rechtsprechung der letzten Jahre belegt, dass die Gerichte solche Maßnahmen sehr genau begründet und gestaltet haben wollen.

Ein weiteres Problem betrifft die parlamentarische Kontrolle. Es gibt Bedenken von Kritikern, dass wenn man den Kommunen die Entscheidungsbefugnis überträgt, dies die Landesparlamente entmachten und die demokratische Kontrolle schwächen könnte. Befürworter argumentieren, dass die Einbindung der kommunalen Parlamente gerade Bürgernähe und Transparenz verbessert.

Im Jahr 2025 wird die Debatte deutlich, wie kompliziert das Verhältnis zwischen Sicherheit, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit ist. Eine Lösung wird wahrscheinlich nur durch einen breiten gesellschaftlichen und parlamentarischen Konsens möglich sein, der alle unterschiedlichen Interessen und Bedenken angemessen berücksichtigt.

Kommunale Selbstverwaltung und lokale Sicherheitskonzepte

Die Debatte über Videoüberwachung im öffentlichen Raum spiegelt grundlegende gesellschaftliche Konflikte wider. Einerseits gibt es das Bedürfnis nach Sicherheit, das in den vergangenen Jahren durch eine Reihe von Faktoren – wie terroristische Angriffe, die Zunahme von Gewalt im öffentlichen Raum und die mediale Berichterstattung über spektakuläre Straftaten – gestärkt wurde. Demgegenüber stehen die Ängste vor einem Verlust der Privatsphäre und die Furcht vor einer schleichenden Ausweitung staatlicher Kontrolle.

Nach Umfragen aus dem Jahr 2025 ist die Mehrheit der Bevölkerung grundsätzlich für Videoüberwachung, wenn sie gezielt zur Verbrechensbekämpfung eingesetzt wird. Vor allem ältere Menschen und Familien mit Kindern wünschen sich mehr Sicherheit an Orten wie Bahnhöfen, Fußgängerzonen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine wachsende Sensibilität für Datenschutzfragen, besonders bei jüngeren Menschen und in urbanen Milieus, ist jedoch zu beobachten.

In der gesellschaftlichen Diskussion ist das subjektive Sicherheitsgefühl von großer Bedeutung. An manchen Orten empfinden viele Menschen ein Gefühl der Unsicherheit, obwohl die Kriminalitätsstatistiken diese nicht besonders hoch angeben. Die Politik muss die Herausforderung meistern, auf echte Bedrohungen und die Wahrnehmung von Unsicherheit zu reagieren. Dabei wird Videoüberwachung häufig als sichtbare Maßnahme angesehen, die das Sicherheitsgefühl verbessert, obwohl die tatsächliche Wirkung auf die Kriminalitätsrate umstritten ist.

Ein weiteres Thema in der Diskussion ist die soziale Gerechtigkeit. Es gibt die Sorge, dass Videoüberwachung vor allem in sozial benachteiligten Stadtteilen oder bei bestimmten Bevölkerungsgruppen eingesetzt wird, was zu einer Stigmatisierung führen könnte, so die Kritiker. Im Gegensatz dazu unterstreicht die CDU, dass die Maßnahmen flächendeckend und ohne Ansehen der Person gelten sollen.

Auch die Medien spielen eine wichtige Rolle. Das öffentliche Bild wird durch Berichte über spektakuläre Straftaten und die vermeintliche Allgegenwart von Überwachungskameras in anderen Ländern geprägt. Zur selben Zeit nehmen die Initiativen, die auf die Risiken und Nebenwirkungen aufmerksam machen und eine umfassende gesellschaftliche Debatte fordern, zu.

Im Jahr 2025 wird die Gesellschaft vor der Herausforderung stehen, das berechtigte Bedürfnis nach Sicherheit mit dem Schutz der individuellen Freiheit in Einklang zu bringen. Die Diskussion über Videoüberwachung spiegelt die Schwierigkeiten einer offenen, pluralistischen Gesellschaft im digitalen Zeitalter wider.

Rechtliche Rahmenbedingungen und parlamentarische Hürden

Die Forderungen der CDU und die derzeitige Diskussion in Baden-Württemberg könnten die Sicherheitsarchitektur Deutschlands erheblich beeinflussen. Falls das Polizeigesetz geändert wird, könnte dies als Präcedenzfall für andere Bundesländer dienen, die ebenfalls die Videoüberwachung erweitern wollen. Die bundesweiten Erfahrungen aus dem Jahr 2025 werden daher genau beobachtet.

Im internationalen Vergleich hat Deutschland die Nutzung von Videoüberwachung im öffentlichen Raum bislang vorsichtiger angegangen als viele Nachbarländer. In Ländern wie Großbritannien, Frankreich oder Spanien sind Überwachungskameras an öffentlichen Orten, Bahnhöfen und in Innenstädten schon lange Teil des Alltags. In Großbritannien ist die CCTV-Überwachung (Closed Circuit Television) besonders weit verbreitet. Die Diskussion über die Wirksamkeit und die gesellschaftlichen Folgen fand dort immer wieder statt, ohne dass es einen grundsätzlichen Kurswechsel gegeben hätte.

In anderen europäischen Ländern, wie den skandinavischen Staaten, ist der Einsatz von Videoüberwachung traditionell wesentlich zurückhaltender. Dort setzt man mehr auf soziale Prävention, eine hohe Polizeipräsenz und den Austausch mit der Bevölkerung. Die Erfahrungen zeigen, dass auch ohne flächendeckende Überwachung ein hohes Maß an öffentlicher Sicherheit erreicht werden kann.

Weltweit entwickelt sich die Technologie mittlerweile kontinuierlich. In vielen Städten werden Systeme mit künstlicher Intelligenz, Gesichtserkennung und automatisierter Mustererkennung entweder getestet oder sind bereits im Einsatz. International wächst die Kritik an einer möglichen Ausweitung der Überwachung, und es werden klare rechtliche und ethische Rahmenbedingungen gefordert.

Im Jahr 2025 wird Deutschland entscheiden müssen, wo es sich zwischen diesen zwei Polen positionieren möchte. Eine mögliche Gesetzesänderung in Baden-Württemberg könnte ein Zeichen setzen – sowohl für andere Bundesländer als auch für die bundesweite Diskussion. Es wird entscheidend sein, wie gut es gelingt, die positiven Aspekte der modernen Technik für die Sicherheit der Bürger zu nutzen, ohne dabei die Grundrechte zu verletzen.

Vielmehr ist die politische und gesellschaftliche Debatte damit noch nicht zu Ende. Es wird sich in den nächsten Monaten herausstellen, ob und wie die CDU ihre Pläne umsetzen kann und wie andere Parteien, Bürgerrechtsgruppen und die Bevölkerung darauf reagieren werden. Im Jahr 2025 könnten die Entwicklungen entscheidend dafür sein, wie die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit in Deutschland aussieht.